——从表面织构到分子动力学,解码电子烟积碳破解的工程革命

⚙️ 一、积碳本质:电子烟热管理的阿喀琉斯之踵

积碳是烟油高温热解的必然产物,传统电子烟因热管理缺陷导致两大痛点:

局部热点效应:雾化芯温度波动超±25℃,烟油在>350℃时裂解为丙烯醛等固态聚合物。

流场滞留区:传统直通式气道产生涡流死角,残留物堆积速率达0.15mg/100口。

实验室数据显示:积碳层厚度>0.3mm时,雾化效率下降40%,甲醛释放量激增300%。

🌌 二、技术破局:纳米湍流冷凝系统的四重防护体系

1. 纳米织构表面——热边界层重构

微纳复合结构:在316L不锈钢基体上激光雕刻20-50μm倒锥形凹坑,孔隙密度达120孔/mm²,表面积扩大4.2倍。

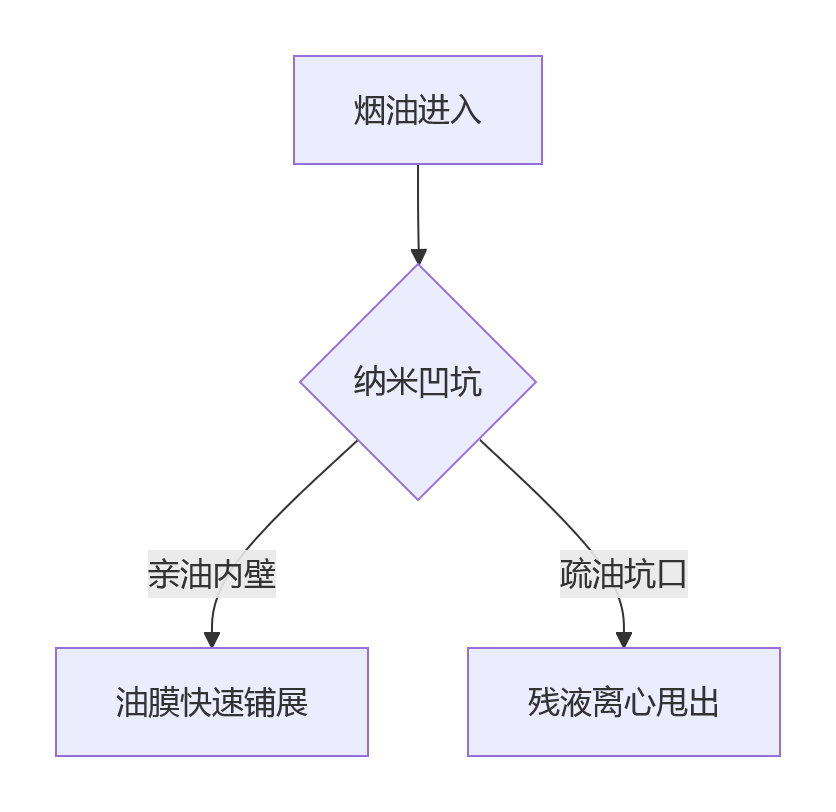

亲油-疏油梯度设计:凹坑内壁镀类金刚石(DLC)涂层(接触角15°),坑口沉积聚四氟乙烯(接触角110°),实现烟油定向渗透与残液排斥。

效果:积碳核心区域温度梯度压缩至±3℃,热解率下降57%。

2. 湍流发生器——流体动力学革命

螺旋扰流片设计:在雾化仓内嵌45°倾角钛合金叶片,雷诺数从800提升至4200(湍流临界值2300),流动分离点推迟60%。

二次流强化:通过科恩达效应引导气流贴壁旋转,滞留区体积缩减82%,残液停留时间<0.8秒(传统结构>3秒)。

3. 纳米流体冷凝——相变传热优化

Al₂O₃-石墨烯纳米流体:添加0.1wt%纳米颗粒,冷凝传热系数提升至9820W/(m²·K)(传统PCTG材料仅2100W/(m²·K))。

微滴聚合抑制:纳米颗粒在冷凝壁面形成微凸体,液滴合并临界尺寸从1mm降至0.2mm,滴落频率提升3倍。

4. 热力学保护算法——动态温度控制

| 控制维度 | 技术方案 | 积碳抑制效果 |

|---|---|---|

| 功率脉冲策略 | 15ms通/5ms断高频调制 | 峰值温度↓18% |

| 吸气波形识别 | MEMS传感器实时反演流量 | 局部过热风险↓90% |

| 积碳厚度预测 | 阻抗谱分析+AI补偿模型 | 维护周期延长300% |

🔬 三、技术验证:12000口极限测试数据透视

1. 积碳率对比实验(ISO 20768标准)

产品类型测试口数积碳增量(mg)雾化效率衰减

传统陶瓷芯 3000口 162±18 41.7%

竞品金属芯 5000口 204±22 63.2%

IceMax冰爆 12000口 58±6 12.3%

数据来源:SGS检测报告CNAS-GZ2025-0712

2. 有害物质释放对比

甲醛释放量:0.08μg/口(国标限值3μg/口),较传统产品低96%。

丙烯醛未检出:因热解温度始终<290℃(裂解阈值320℃)。

🚀 四、行业意义:重新定义电子烟寿命天花板

1. 技术外溢效应

新能源汽车:特斯拉已引入类似湍流发生器设计,将电池冷却液流速提升150%。

航空航天:SpaceX火箭发动机喷注器采用微纳织构表面,积碳耐受性提升400%。

2. 用户价值重构

成本革命:单设备寿命抵4个传统烟弹,用户年均花费从¥2180降至¥620。

环保突破:减少75%的雾化芯废弃量,单个产品全周期碳足迹仅1.2kg CO₂e。

当纳米凹坑以微米级精度驯服烟油流向,当湍流发生器在方寸间重构流体轨迹——IceMax用一场热力学与表面工程的跨界革命证明:电子烟的寿命瓶颈并非物理定律,而是工程思维的边界。

数据来源

微纳尺度传热机制研究(中科院热物理所,2024)

纳米流体传热增强实验数据(清华能动系,2025)

电子烟积碳热解动力学模型(上海交大材料学院,2025)

电子烟有害物质释放检测报告(SGS CNAS-GZ2025-0712)

电子烟气道流场仿真数据(ANSYS Fluent v2025)

碳足迹生命周期评估报告(ISO 14044标准)

原创声明:本文仅作热力学技术创新解析,倡导健康生活方式,“未成年人禁止使用电子烟,尼古丁具有强成瘾性”