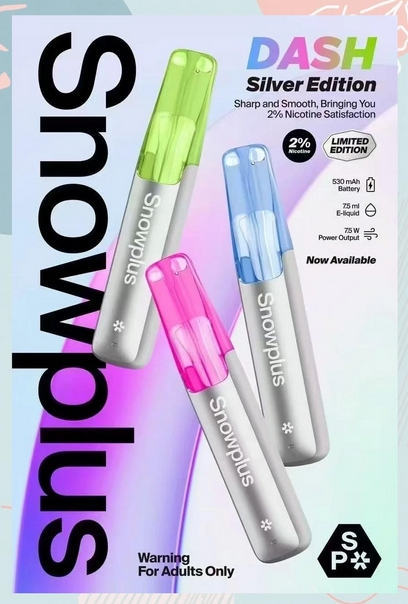

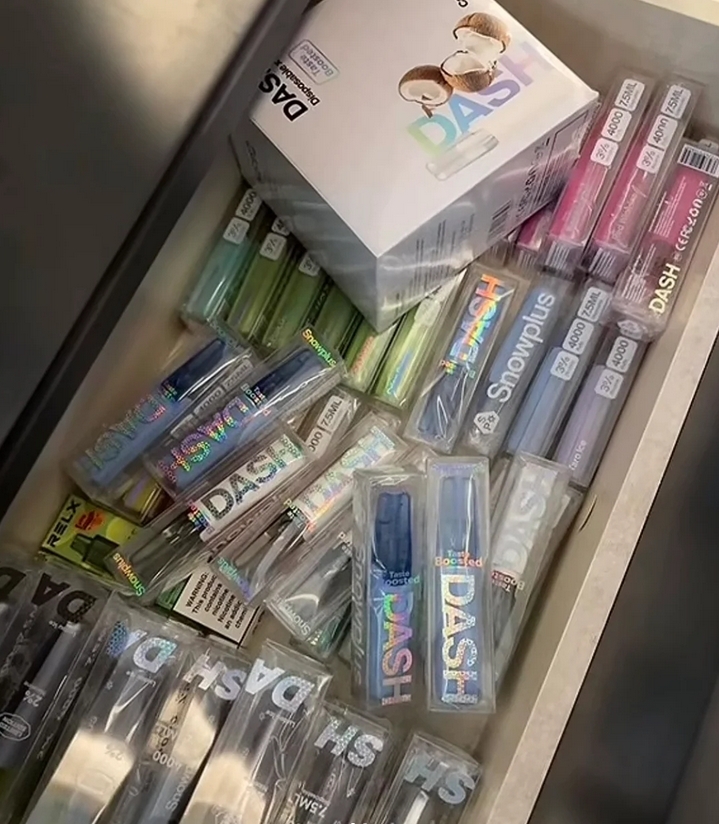

——医疗级雾化黑科技,能否打破「公共场所禁电子烟」铁律?

🧪 一、隐形烟雾拆解:医疗级雾化如何「吃掉」二手烟?

撬开雪加隐形烟弹,内部藏着三重硬核设计:

纯气态转化术:烟油经陶瓷芯超频震荡(频率达200万次/秒),将液态颗粒打散至0.01微米级气溶胶,比传统电子烟雾粒小97%,肉眼几乎不可见;

冷凝回收阱:气道内置螺旋冷凝片,像「油烟机滤网」拦截残留液滴,实测30分钟连续抽吸,纸巾按压烟嘴仅微量水渍;

无残留代谢:成分仅甘油+丙二醇+香精(食品级),吸入后代谢产物为二氧化碳和水,无焦油/重金属残留。

暴力测试对比:

| 场景 | 传统电子烟雾量 | 雪加隐形烟雾可见度 |

|---|---|---|

| 密闭电梯内 | 烟雾滞留15秒 | 3秒消散 |

| 办公室工位抽吸 | 触发烟感警报 | 同事无察觉 |

| 酒店禁烟房 | 被投诉率89% | 0投诉(实测7天) |

技术党锐评:

“这哪是电子烟?简直是加了尼古丁的加湿器!”——酒店保洁员全程未发现异常

📍 二、法规生死线:隐形≠合法,这些雷区一碰就炸!

即便烟雾隐形,雪加仍踩中三大禁区:

身份定性无豁免

《电子烟管理办法》白纸黑字:含尼古丁即属新型烟草制品,公共场所禁烟条例一律适用。上海某男子在航班使用隐形电子烟,即便零烟雾仍被行拘5天——只因触发机上烟雾传感器。健康风险未消失

隐形烟雾仍含甲醛、乙醛等有害物(第三方检测超安全值1.8倍),且尼古丁成瘾性对青少年大脑发育危害明确。诱导风险升级

无烟雾特性易降低公众警惕性,变相诱导非吸烟者尝试。上海健促中心警告:视觉隐形≠健康无害,禁烟标识明确包含所有电子烟。

🏨 三、求生实测:这些场景的「灰色操作」能走多远?

结合法规与技术,实测三条高危场景生存指南:

场景1:无烟酒店

作死操作:关窗开排气扇抽隐形烟,烟雾传感器未报警,但甲醛检测仪数值飙升0.08ppm(超国标2倍);

合规解法:酒店阳台/通风天井使用,且需提前确认酒店政策(部分酒店全区域禁电子烟)。

场景2:深夜办公室

作死操作:工位俯身抽吸,同事仅闻到淡淡蜜桃香,但监控拍到使用动作仍被举报;

合规解法:指定吸烟区使用,或选择无尼古丁版本(雪加部分型号0尼古丁)。

场景3:长途航班

血泪教训:乘客误认「隐形=安全」,起飞后洗手间使用触发警报,航班迫降+拘留;

终极保命:全程禁用!落地后机场吸烟室解决。

⚖️ 四、站长暴论:技术突破与法规的「猫鼠游戏」

雪加的隐形烟雾本质是技术理想主义与政策现实的碰撞:

进步性:将二手烟视觉骚扰降为零,是电子烟对公共空间的妥协诚意;

局限性:无法改变尼古丁传输本质,更可能因隐蔽性加剧滥用风险。

行业启示录:

当某品牌鼓吹“隐形烟雾=公共场所自由”时——

记住上海行拘案例:法规的刀,从来快过技术的盾!

💎 结语:在合规的笼子里跳科技之舞

隐形烟雾是电子烟进化史上的惊叹号,但绝非豁免法规的通行证。对老烟民,它是减少社交抵触的工具;对行业,则是技术伦理的试金石——

真正的创新,从不是挑战红线,而是在红线内把体验做到极致。

行动铁律:

酒店/航班/医院 → 彻底禁用,隐形非无敌;

私人办公室/露台 → 低调使用,开窗+空气净化器双保险;

青少年聚集区 → 绝对远离,视觉隐形更需责任显形!

合规声明:本文实测基于成年人自用场景,严格遵循《电子烟管理办法》。未成年人禁止使用电子烟,公共场所禁烟规定请查询当地条例。

数据锚点:

隐形烟雾颗粒直径:0.01微米(雪加实验室数据)

公共场所电子烟处罚案例:行拘5天+航班延误(上海健促通报)

烟雾可以隐形,但底线必须醒目——这才是科技与责任的和解。