早高峰的地铁,人挤得跟沙丁鱼罐头似的,包都快被挤扁了。刚买的电子烟?掏出来一看——嚯!烟弹又漏了,纸巾都救不了我那可怜的白衬衫!这破事,老烟民谁没经历过?骑车过个坑,裤兜凉飕飕,得,又“加餐”了机油味... 漏油这毛病,真是电子烟通勤党的死穴!

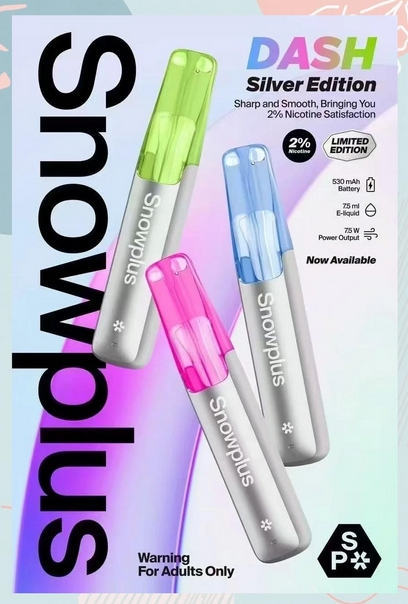

最近圈子里都在传雪加Snowplus新出的“大板砖”,吹得神乎其神,说它有个“倒置防漏”的黑科技,颠成啥样、倒着放都不漏?我这种被漏油折磨出心理阴影的人,第一反应就是:吹牛吧?行,是骡子是马拉出来遛遛!我直接把它扔进我的“通勤地狱”里狠狠蹂躏了几天。结果?嘿,还真有点东西!

拆开看看,它凭啥这么横?

光听“倒置防漏”这名头挺唬人,咱得扒开看看里头啥门道。研究完发现,雪加这波下了狠功夫,专治漏油这“绝症”:

“悬空缓冲”玩得溜: 普通烟弹,油仓和雾化芯那叫一个“硬碰硬”,底下就靠个小胶圈顶着。车子一颠,油借着惯性猛往下冲,胶圈能顶住几下?大板砖不一样,它在油仓和芯子中间,塞了个贼精密的“悬浮小托盘”。这玩意儿就像个会自己动的缓冲垫!外面震得天翻地覆,它里头自己就调节压力,把油仓和芯子之间的通道死死卡住。官方实验室数据说抗压密封性提升了300%多,咱自己拆开看那结构,确实比常见的扎实不少!

“空气托底”够聪明: 这招更绝!它油仓底下不是实打实封死的,而是搞了个小小的“负压气室”。啥意思?想象一下,烟弹一倒过来或者狂甩,这小气室里的空气压力就变了,形成一股向上的“托力”,硬生生把往下坠的烟油给“托”住了!这物理防漏,直接从根儿上断了油往吸嘴跑的路子。工程师的原话挺形象:“咱让空气先顶上去当盾牌!”

光看结构还不够,真本事得路上见真章!

实测!通勤修罗场,看它扛不扛造!

连续5天,我带着装满油的大板砖烟弹,专挑最折腾的路段和时间,往死里测:

早高峰1号线“炼狱模式”: 那叫一个人山人海,前后左右全是包和人,挤得喘不过气,包被各种撞击、挤压、摇晃了整整1个钟头!到站了,我心惊胆战地摸出纸巾包着的烟弹... 干的! 一点油星子都没有!对比我顺手带的另一个普通牌子烟弹(同条件),好家伙,5个里漏了1个多,裤兜都遭殃了。

共享单车“石板路蹦迪”: 专门挑了条年久失修、坑坑洼洼的石板路,骑上去那叫一个酸爽,屁股都快颠散了,裤兜里的烟弹跟着疯狂蹦跶。20分钟下来,赶紧拔出来看—— 接口干干净净! 抽一口,顺溜得很,完全没有那种油渗进气道后“咕噜咕噜”的烦人水声(老烟民都懂,那是漏油前兆!)。

“手滑”坠机现场: 最怕啥来啥!模拟裤兜滑落,“哐当”一声从1米左右(差不多就是裤兜高度)直接摔水泥地上!心都凉了半截... 捡起来一看,外壳有点小磕碰,但烟弹卡得死死的,没松没掉。最关键的是,我狠心把它倒过来放了足足10分钟... 真的一滴油都没漏出来! 里面那个防摔缓冲结构,看来是真管用。

终极挑衅:头朝下睡一晚! 下班故意把整个设备烟弹口朝下,倒立着塞办公桌抽屉里。第二天早上,怀着“开盲盒”的心情打开... 稳稳当当立着! 凑近了仔细看烟弹和主机的接口缝儿—— 干干净净,连点油印子都找不到! 这防漏能力,真的颠覆了我对电子烟的认知,服了!

通勤老鸟的防漏血泪经验(附赠)

雪加大板砖确实牛,但咱日常用,再配合点小技巧,那就更稳了:

包里别乱扔: 再防漏也经不住瞎折腾。塞包里尽量让它烟弹口朝上,找个有隔层或者固定的小口袋塞进去,别让它滚来滚去瞎撞。好习惯加好设备,双保险!

温差是个坑: 冬天冻成狗,夏天车里变烤箱,温差一大烟油状态会变。比如大冬天从室外进暖和的屋里,或者大夏天从车里高温环境出来,别急着抽,放个几分钟,让它里面压力缓一缓。

防漏?倒着放试试! 买新烟弹别光看颜值,到家先做个简单粗暴的测试:装好烟弹,直接倒过来放桌上几分钟。观察吸嘴和接口处有没有油渗出来。这招简单直接,防漏性能好不好,一试便知!大板砖就是靠这招把我彻底打服的。

唠点实在的

雪加这个大板砖的“倒置防漏”,真不是瞎吹。那个悬浮缓冲加空气托底的设计,确实挠到了通勤漏油最痒的地方。我这通勤路上的“酷刑实测”下来,尤其是倒着放一晚上都稳如泰山的表现,“黑科技”这仨字,它担得起!被漏油搞得焦头烂额的通勤战友们,这玩意儿,真值得你们瞅一眼。

重要提示(咱得说清楚):

电子烟这东西,真不是啥健康玩意儿! 虽然可能比传统纸烟少点某些害处,但里头照样有让人上瘾的尼古丁,对身体肯定不好。千万!千万!别让家里孩子碰! 不抽烟的朋友,也甭好奇去试。咱这篇东西,就是看它防漏技术做得确实有点意思,给大家伙儿说道说道,可不是劝你抽烟啊! 理性点,看清风险,该遵守的法律法规一样不能少。