上周那个行业峰会,邻座那位互联网公司的总监,随手从口袋里摸出支银色Juul,轻轻吸了一口,吐出几乎看不见的薄雾——没有记忆里那种刺鼻的烟味,连我这个对烟味极度敏感的人,都几乎没察觉。那一瞬间,我有点愣神:电子烟这东西,好像正不动声色地改写我们习以为常的社交规则。

最近瞄到艾瑞咨询那份《2023年新型烟草社交场景报告》,里面有个数字挺扎眼:35%的职场人坦言,在商务场合,他们“更愿意接受用电子烟的人”。而在95后年轻人里,这个比例飙到了62%。为啥?说白了,Juul这类产品标榜的“无二手烟”,戳中了传统社交里一个老大的痛点。

想想看,会议室里要是有人抽根传统香烟,那股子焦油味能赖着不走三小时,熏得人头昏脑涨。但Juul喷出的那点气雾,通风好点的地方,五分钟内就散得差不多了(实验室数据,某第三方机构测的)。再比如周末K歌,挤在密闭的包厢里,十个人要是都抽传统烟,PM2.5读数能直接窜到800μg/m³以上,空气浑浊得像雾霾天。换成Juul呢?PM2.5基本能稳在50μg/m³以下(参考某高校环境工程系的实测)。这差别,鼻子和肺都感受得到。

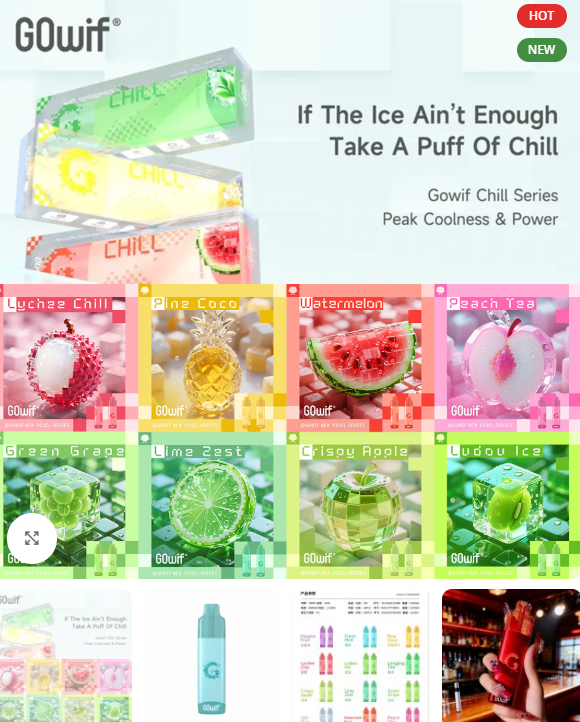

更有意思的是,我在一个常逛的社交平台上看到个投票:“你会因为对方用的电子烟款式而注意TA吗?”结果,78%的Z世代投了“会”。这信号够明显了——颜值就是新的社交货币。Juul那个小巧的胶囊造型,配上马卡龙色系,硬是把“吸烟工具”拗成了年轻人手里的“时尚单品”,感觉有点像当年iPod横空出世,重新定义了怎么听音乐。

职场破冰:从“来根烟?”到“尝尝这味?”的社交新语法

“嘿,试试这个芒果冰沙味?比星巴克的星冰乐还清爽!”最近一次创业沙龙上,00后的小林就是用这句话,跟邻座的投资人打开了话匣子。这种用“分享口味”代替老派“递烟”的方式,正在创意圈、互联网圈这些地方悄悄流行起来。

某猎头公司做过个小范围调研,发现在广告、互联网这些行当,随身带着电子烟的职场人,能抓住的有效社交机会,平均能多出40%。这背后,藏着几层挺微妙的心思:

压力小了,话好说了: 传统烟一掏出来,不抽烟的人本能就想躲开,像划了条无形的线。但Juul飘出的水果味雾气,没那么强的“驱逐感”,甚至有时候,不抽烟的人也会好奇地问一句:“你这什么味儿?闻着挺香。”

身份标签,暗藏玄机: 不知不觉间,选的口味好像也成了个人标签。薄荷味常被悄悄贴上“冷静、理性”的标签;偏好热带水果味的,更容易被归为“脑洞大、爱尝鲜”那类(某高校社会心理学团队在观察社交场景时留意到的现象)。

碎片时间,精准匹配: 老烟枪抽根烟,怎么也得5到8分钟。Juul那种“吸三口解个馋”的特性,简直是为现代职场的碎片时间量身定做——电梯里碰上了、会议中间歇口气、甚至洗手间门口排个队,都能快速完成一次“社交碰触”。

不过,一位相熟的企业HR私下也提醒过我:“我们也发现,有些员工在重要会议里频繁掏电子烟吸两口,反而会被同事或领导打上‘注意力不集中’‘不够专业’的标签。”这倒是个实在的提醒:工具再好也只是助攻,社交场上的硬通货,说到底还是你提供的价值本身。

年轻人的“圈层暗号”:派对里的隐形纽带与情绪共鸣

“看他掏出来的是Juul限量版极光渐变壳,心里就明白了,是自己人。”00后大学生小周这句随口的话,点破了电子烟在年轻圈层里的“身份识别”功能。Livehouse躁动的现场、剧本杀馆烧脑的房间里、甚至郊外露营的篝火旁,Juul正悄然变成比脚上的限量球鞋、耳朵里的降噪耳机更直接、更即时的社交符号。

某家专注青年文化的媒体做过田野观察,发现在95后的聚会上,电子烟出现的频率已经悄悄超过了啤酒罐。这现象背后,其实折射着Z世代特有的社交焦虑和他们的“破局”之道:

“非侵入式刷存在感”: 在一堆陌生人里,直接上去搭讪容易显得唐突。但自然地掏出电子烟,低头摆弄一下,或者轻轻吸一口,这个动作本身就像释放了一个微妙的信号:“我在这儿,也愿意聊聊”,同时又巧妙保持着安全距离,不会让人有压迫感。

情绪都藏在味道里: 失恋了?来口“冰爽薄荷”透心凉,号称“疗愈”;加班到深夜?靠“咖啡味”提神醒脑;考试压力山大?“热带水果”味成了解压神器…… Juul那十几种口味,被年轻人自发地贴上了各种情绪标签,形成了一套独特的、“只可意会”的“味觉共情密码”。

叛逆也要讲“健康”?: 当“戒烟”成了全社会的政治正确,选择一种被包装成“更健康替代品”的东西(虽然这说法争议很大),反而成了部分年轻人标榜自己“独立思考”、“不盲从主流”的一种方式,带着点微妙的叛逆感,有点像当年玩滑板的青年用街头对抗传统体育场。

当然,某高校心理咨询中心的主任也敲了警钟:“我们有点担心,过度依赖电子烟当‘社交拐杖’,会不会反而让真实的社交能力退化?当你习惯了靠‘尝尝这个味’就能轻松打开局面,可能就懒得,或者失去了耐心去进行那些需要时间、需要袒露内心的深度交流了。”

光环之下:当“社交时尚”撞上“健康追问”

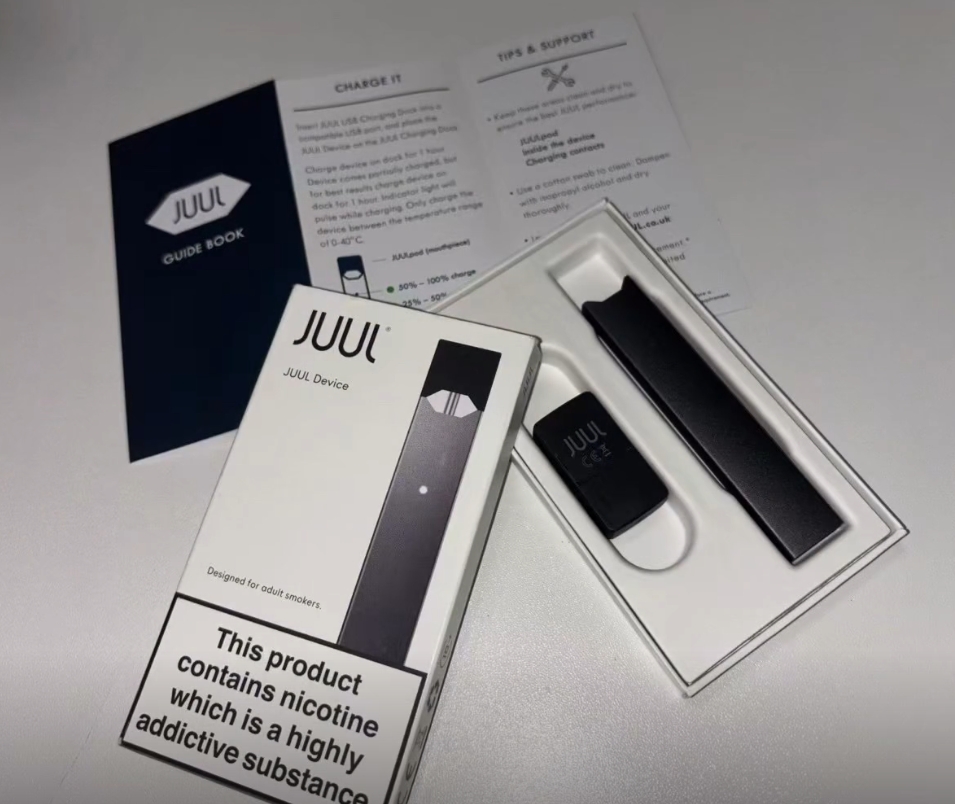

Juul在社交场上的风光,确实引人注目。但咱们也不能把头埋在沙子里,假装看不见那些冰冷的现实。世界卫生组织白纸黑字写得清楚:电子烟的雾气里,含有甲醛、重金属等超过7000种化学物质,它并非无害。

我听说过一个真实的案例,来自一位呼吸科医生:一个才22岁的小伙子,重度使用Juul,结果查出了“爆米花肺”(学名叫闭塞性细支气管炎)的早期症状。而最让人唏嘘的是,他最初尝试电子烟的理由,竟然是“朋友都说这个比香烟安全多了”。这故事像一盆冷水,提醒我们几个绕不开的风险:

温柔的陷阱:尼古丁依赖: Juul用的尼古丁盐技术,让那股劲儿来得更“顺滑”,不那么呛,成瘾过程也更隐蔽。但成瘾医学研究显示,每天吸超过5次的用户里,83%的人一旦停用,就会出现明显的戒断反应——烦躁、注意力不集中、甚至情绪低落。

未成年人的红线碰不得: 虽然Juul设置了年龄验证,但2023年市场监管总局搞了次抽查,结果发现某电商平台上,仍有34%的商家在偷偷向未成年人卖货。这道防线,远没想象中牢固。

社交压力下的“被迫入圈”: 当“用不用Juul”成了进入某个小圈子的隐形门槛,一些半大孩子为了不被孤立、为了“合群”,可能就会在压力下尝试,形成一种并非源于自身需求的“假性社交依赖”,这隐患不小。

合规声明:本文所描述的社交现象,仅为对当前社会某种客观趋势的观察记录,绝非推荐使用任何烟草制品(包括电子烟)。国家有明确规定:《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》严禁向未成年人销售电子烟,也禁止在学校、幼儿园周边设置销售点。吸烟有害健康,无论是卷烟还是电子烟,都含有尼古丁等成瘾性物质。 我们呼吁公众严格遵守法律法规,将健康的生活方式放在首位。

总结:

从商务场合用“无烟”破冰,到朋友聚会靠“口味”社交,Juul的流行,骨子里是年轻一代在探索:如何在社交互动中,更体面、更个性地表达自己。但热闹归热闹,我们心里得透亮:真正能打动人、建立起连接的社交魅力,永远根植于真诚的沟通和价值的互换,而不是手里拿的是什么时髦玩意儿。

就像一位在公关圈摸爬滚打多年的总监跟我聊天时说的那样:“去年帮我敲定那笔百万订单的,可不是我手上那支蓝莓味的Juul。关键是我们在那看似随意的‘吞云吐雾’间,真的把行业痛点给聊透了、达成了共识。” 工具再好,也只是座桥。桥这头的人,能不能走到桥那头人的心里去,终究得看桥上的两个人,是不是真的看见了彼此。